教育現場のデジタル化が急速に進む中、iPadは子どもたちの学びを変える強力なパートナーとして注目を集めています。

タッチするだけで直感的に操作できるシンプルさと、創造力を刺激する豊富なアプリケーション。これらの特長が、多くの学校でiPadが選ばれる理由です。

GIGAスクール構想の推進により、全国の教育現場でiPadの導入が進んでいますが、実際のところ、どのように活用すれば効果的なのでしょうか。

動画制作による表現活動、クラス全体での協働学習、データを使った探究活動など、iPadが開く可能性は無限大です。

本記事では、導入時の費用感から国が定める標準仕様、そして明日から使える具体的な授業アイデアまで、iPadを教育に活かすための実践的な情報をお届けします。

iPadがICT教育で選ばれる理由

全国の小中学校に1人1台の学習者用端末を整備するGIGAスクール構想。

この大きな変革の中で、iPadはChromebookやWindows端末と肩を並べる主要な選択肢として、多くの学校で採用されています。

では、なぜ教育委員会や現場の先生方はiPadを選ぶのでしょうか。その背景には、教育に特化した明確な強みがあります。

GIGAスクール構想におけるiPadの導入状況(OSシェア比較)

文部科学省が実施した「端末利活用状況等の実態調査」から、興味深いデータが見えてきました。全国の学校で導入された端末のOSシェアを見てみましょう。

| OS | 導入割合 | 特徴 |

| Chrome OS | 約40% | コストを抑えながら導入でき、Googleの教育向けサービスとシームレスに連携 |

| Windows | 約30% | 社会に出てからも役立つPCスキルが身につき、ビジネスソフトとの親和性も高い |

| iPadOS | 約29% | 子どもでも迷わず使える操作性と、創造的な学習を支える豊富なアプリが強み |

| その他 | 約1% |

出典:文部科学省「GIGAスクール構想の実現に向けた調達等に関する状況」

iPadは約3割のシェアを獲得し、確固たる地位を築いています。

特に注目すべきは、子どもたちの創造性や表現力を大切にしたいと考える自治体や、アクティブラーニングを積極的に推進する学校での採用が多いという点です。

iPadの教育利用におけるメリットとデメリット

実際の教育現場でiPadを使うとどうなるのか。現場の声をもとに、率直なメリット・デメリットをまとめました。

導入を検討されている方は、両面をしっかり理解した上で判断することが大切です。

メリット

まず何より、子どもたちがすぐに使いこなせる点が大きな魅力です。

複雑な操作は必要なく、指でタッチするだけで直感的に操作できるため、デジタル機器に慣れていない低学年の児童や、ICTが苦手な先生でも安心して授業に取り入れられます。

また、「Keynote」でプレゼンテーションを作ったり、「Clips」で動画を編集したりといった、プロ並みの制作活動ができる純正アプリが無料で使えるのも大きな利点です。

App Storeには教育に特化したアプリが豊富に揃っており、算数の計算練習から英語のリスニング、プログラミング学習まで、教科や目的に応じて最適なツールを選べます。

バッテリーの持ちも優秀で、朝から夕方まで充電なしで使い続けられるため、授業中に「充電が切れた!」というトラブルに悩まされることもありません。

さらに、音声読み上げや拡大表示といったアクセシビリティ機能が充実しており、特別な支援が必要な子どもたちの学習も力強くサポートしてくれます。

デメリット

一方で、課題もあります。最も大きなハードルは価格です。

ChromebookやエントリーモデルのWindows端末と比べると、どうしても高価になってしまいます。限られた予算の中で全校生徒分を揃えるのは、多くの学校にとって頭の痛い問題です。 のの

また、USBポートが限られている、もしくは搭載されていないモデルが多く、プリンターや外部ディスプレイなどの周辺機器を接続する際にアダプタが必要になることも。

これは日常的な運用で地味にストレスになりがちです。

iPadのGIGAスクール構想の標準仕様

「iPadを導入したいけれど、予算が…」そんな悩みを抱える学校は少なくありません。

しかし、工夫次第で導入コストを大幅に削減することは可能です。まずはGIGAスクール構想で定められた「標準仕様」をしっかり理解し、その上でコストを抑える賢い方法を探っていきましょう。

GIGAスクールで求められるiPadの標準仕様(一覧表)

文部科学省が示す標準仕様は、子どもたちが快適に学習するための最低ラインです。これを下回ると、授業中にアプリが固まったり、保存容量が足りなくなったりといったトラブルの原因になりかねません。

| 項目 | 標準仕様 | 備考 |

| OS | iPadOS | 各教育委員会の判断による |

| CPU | Apple A10 Fusionプロセッサ同等以上 | |

| ストレージ | 32GB以上 | 実際の運用では64GB以上が望ましい |

| 画面サイズ | 9.7インチ以上 | |

| 通信 | Wi-Fiモデル | LTEモデルも可 |

| カメラ | インカメラ・アウトカメラ搭載 | |

| キーボード | 着脱式または一体型 | |

| タッチペン | 付属品または別途購入 |

現在販売されているiPadのほとんどがこの標準仕様をクリアしており、教育現場での使用に十分な性能を備えています。

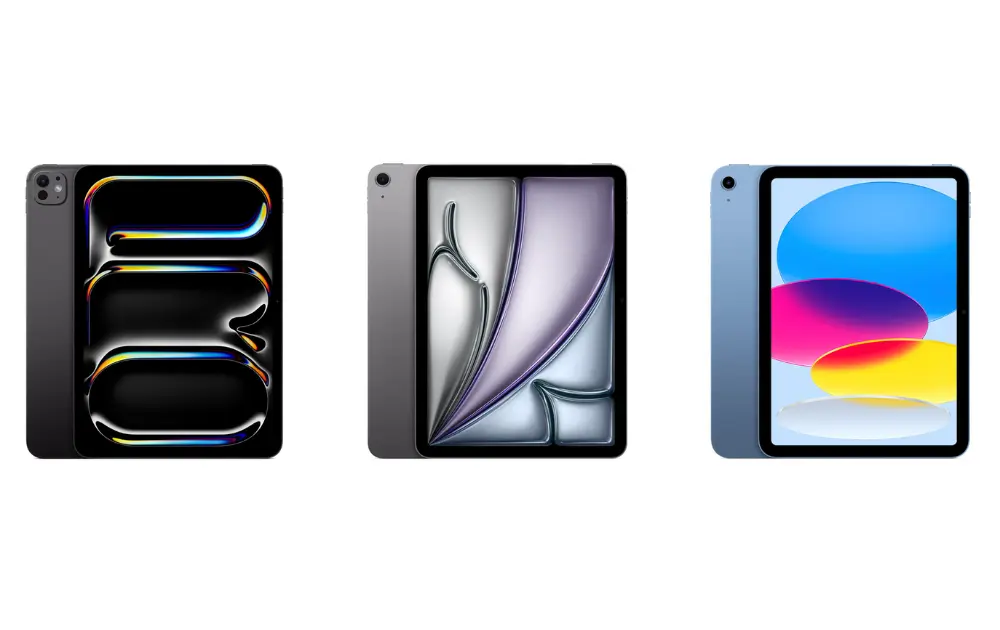

標準仕様を満たす具体的なiPad機種と価格帯

実際に導入を検討する際、最もコストパフォーマンスが高いのは「iPad(無印)」シリーズです。上位モデルのような派手な機能はありませんが、教育用途には十分すぎる性能を持っています。

| 機種名 | ストレージ | ディスプレイ | チップ | 参考価格(税込) |

| iPad(第10世代) | 64GB | 10.9インチ | A14 Bionic | 58,800円〜 |

| iPad(第11世代) | 128GB | 11インチ | A16 Bionic | 58,800円〜 |

※価格はApple Storeのものです(2025年時点)

最新モデルは確かに魅力的ですが、予算に制約がある場合は一世代前のモデルや、信頼できる業者から購入する中古品も十分に検討の価値があります。

iPadをお得に導入する3つの方法(リース・中古・レンタル)

「新品を一括購入」だけが選択肢ではありません。学校の状況に応じて、以下の方法を検討してみてください。

リース(Apple Financial Services)

Appleが提供している残価設定型のリースプログラムを利用すれば、初期費用を抑えながら最新機種を導入できます。月々の支払いで済むため、予算計画も立てやすく、契約終了時には返却・再リース・買取から選択可能です。

中古品の活用

きちんと整備された中古品なら、新品と遜色ない品質でありながら価格は大幅に安くなります。ただし、信頼できる販売業者を選ぶことが何より重要。保証期間や故障時の対応もしっかり確認しておきましょう。

レンタル

短期間の利用や、本格導入前のお試しとして有効な選択肢です。多くの場合、初期設定済みの状態で届くキッティングサービスも利用でき、すぐに授業で使い始められます。

これらの方法を上手に組み合わせることで、限られた予算でも理想的な学習環境を実現できるはずです。

関連記事例:教育機関向けICT機器の選び方と比較ポイント

iPadを活用した具体的な授業アイデアと事例

さて、ここからが本題です。iPadを単なる電子教科書として使うだけではもったいない。

子どもたちの好奇心を刺激し、主体的な学びを引き出すツールとして、その真価を発揮させましょう。

実際の授業で使える具体的なアイデアから、先進的な活用事例まで幅広くご紹介します。

Apple純正アプリを活用した授業アイデア

まずは追加費用ゼロで始められる、純正アプリを使った授業アイデアから。これらのアプリは最初からiPadに入っているので、明日からでもすぐに実践できます。

Keynote(プレゼンテーション)

社会科の調べ学習で地域の特産品について発表したり、理科の観察記録を写真付きでまとめたり。アニメーション機能を使えば、難しい概念も視覚的に分かりやすく説明できます。子どもたちは自分の作品に動きがつくだけで目を輝かせ、プレゼンテーションへの意欲が格段に上がります。

Clips(ビデオ作成)

体育の実技を撮影して自分のフォームを確認したり、理科の実験過程を記録して考察に活かしたり。字幕や音楽も簡単に追加でき、まるでテレビ番組のような作品が作れます。「自分が監督になった気分!」と、子どもたちの創作意欲は止まりません。

Numbers(表計算)

学級アンケートの集計結果をグラフにしたり、算数で学んだ割合の概念を実際のデータで確認したり。共同編集機能を使えば、グループ全員で一つのシートを同時に編集でき、協働学習が自然に生まれます。

Pages(文書作成)

学級新聞や観察日記、読書感想文など、様々な文書作成に活用できます。写真や動画も簡単に挿入でき、従来の紙ベースでは表現できなかった豊かな作品が生まれます。テンプレートも充実しているので、デザインが苦手な子でも見栄えの良い作品が作れます。

生徒の主体性を引き出す革新的な活用事例

iPadの可能性はまだまだこんなものではありません。アプリや機能を組み合わせることで、これまでの授業では考えられなかった学びが実現します。

特別支援教育での個別最適化

読み書きに困難を抱える子には音声読み上げ機能を、視覚に課題がある子には拡大表示を。一人ひとりの特性に合わせた学習環境を、iPadなら簡単に用意できます。「みんなと同じペースで学習できる」という体験は、子どもたちの自信につながります。

AR(拡張現実)による体験型学習

「Reality Composer」を使えば、教室にいながら古代エジプトのピラミッドを眺めたり、人体の内部構造を立体的に観察したりできます。教科書の平面的な図では理解しにくかった内容も、ARなら「なるほど!」と腑に落ちる瞬間が生まれます。

デジタルとアナログの融合

手書きノートアプリ「GoodNotes」で書いたノートを「Google Classroom」で提出。紙に書く感覚を残しながら、デジタルの利便性も活かせます。「手で書くことの大切さ」と「デジタルの効率性」、両方の良さを子どもたちに体験させることができます。

プログラミング教育の第一歩

「Swift Playgrounds」なら、ゲーム感覚でプログラミングの基礎を学べます。キャラクターを動かしながら、順次処理や繰り返し、条件分岐といった概念を自然に身につけられます。「プログラミングって楽しい!」という体験が、未来のエンジニアを育てるかもしれません。

授業外でのiPad活用法(教師の働き方改革、持ち帰り学習)

iPadが変えるのは授業だけではありません。先生方の業務効率化にも大きく貢献します。

授業準備の時短テクニック

画面を2分割できる「Split View」機能を使えば、参考資料を見ながら指導案を作成できます。「AirDrop」なら、作成した教材を生徒のiPadに一瞬で配布完了。印刷や配布にかかっていた時間が、授業研究に充てられるようになります。

ペーパーレスで業務改善

プリント類はスキャンしてデータ化。生徒の提出物もデジタルで受け取れば、場所を選ばず評価作業ができます。赤ペンで添削する代わりに、Apple Pencilで直接書き込み。紙の山に埋もれることなく、スマートに仕事が進められます。

家庭学習での適切な活用

持ち帰り学習では、保護者の協力も欠かせません。スクリーンタイム機能を使えば、使用時間や利用できるアプリを制限でき、家庭でも安心して学習に集中できる環境を作れます。「ゲームばかりして勉強しない」という保護者の不安も解消できます。

関連記事例:反転授業とは?メリットと成功させるためのポイント

導入後の運用とサポート体制

iPadを導入して「はい、終わり」では、宝の持ち腐れになってしまいます。

継続的に、そして安全に活用していくためには、しっかりとした運用体制の構築が欠かせません。

ここでは、管理者が押さえておくべきポイントと、Appleから受けられるサポートについて詳しく見ていきましょう。

MDM・セキュリティの深掘りと選定ポイント

数百台、時には千台を超えるiPadを管理する…想像しただけで気が遠くなりそうですが、MDM(Mobile Device Management)があれば大丈夫です。これは、たくさんの端末を遠隔で一括管理できる、まさに管理者の強い味方です。

MDMができること

初期設定の自動化は、導入時の負担を劇的に減らしてくれます。必要なアプリを自動でインストールし、適切な設定を施した状態で子どもたちに渡せるため、「設定が分からない」というトラブルを未然に防げます。

また、不適切なアプリのインストールを防いだり、特定の機能を制限したりすることで、安全な学習環境を維持できます。万が一、端末を紛失した場合でも、遠隔でロックをかけたり、データを消去したりできるので、個人情報の流出リスクも最小限に抑えられます。

MDMを選ぶ際は、学校のセキュリティポリシーとの整合性はもちろん、トラブル時のサポート体制が充実しているかも重要な判断基準になります。

導入から運用までのサイクルと必要な技術的アクション

iPadの運用は、学校の年間スケジュールに合わせて計画的に進めることが成功の鍵です。

年度初め:環境の再構築

新しいクラス編成に合わせて、Apple IDの管理方法を見直します。どの生徒がどの端末を使うのか、クラスごとにどんなアプリが必要なのかを整理し、新年度の準備を整えます。

新学期:スムーズな配布

新入生への端末配布、在校生への再配布を行います。この時期は問い合わせが集中しやすいので、よくある質問をまとめたマニュアルを用意しておくと、対応がスムーズになります。

授業期間中:日々のメンテナンス

アプリのアップデート通知が来たら、授業に影響が出ないタイミングで更新。トラブルが発生したら迅速に対応し、先生方からの「こんな使い方はできる?」という相談にも積極的に応えていきます。

長期休暇:大規模アップデート

夏休みや冬休みを利用して、OSの大型アップデートを実施。新機能の確認や、次学期に向けた準備も進めます。

年度末:次年度への引き継ぎ

卒業生の端末からデータを消去し、新入生用に再設定。一年間の運用で見つかった課題を整理し、次年度の改善につなげます。

Appleが提供する教育者向けサポートプログラム

「導入したはいいけど、使いこなせるか不安…」そんな先生方のために、Appleは充実したサポートプログラムを用意しています。

Apple Education Community

世界中の先生とつながれるオンラインコミュニティです。「こんな授業をやってみました!」「この機能、こう使うと便利ですよ」といった実践的な情報交換ができ、新しいアイデアがどんどん生まれます。

Apple Teacher

無料で受けられるオンライン研修プログラムです。基本操作から応用的な活用法まで、自分のペースで学べます。修了すると認定バッジがもらえるので、スキルアップのモチベーションにもなります。

AppleCare for iPad

通常の保証期間を延長し、専門的な技術サポートを受けられるプログラムです。「画面が割れた」「充電できなくなった」といったトラブルにも迅速に対応してもらえるため、授業への影響を最小限に抑えられます。

これらのサポートを上手に活用することで、先生方のICTスキルが向上し、結果として子どもたちにより良い学習体験を提供できるようになります。

まとめ

ICT教育の現場で、iPadは単なるデジタル機器を超えた存在になりつつあります。直感的な操作で子どもたちの創造性を引き出し、豊富なアプリで学びの可能性を無限に広げてくれる。そんなiPadの魅力と活用方法を、導入から運用まで幅広くお伝えしてきました。

確かに価格面でのハードルはありますが、リースや中古品の活用など、工夫次第で導入の道は開けます。GIGAスクール構想の標準仕様をクリアしながら、予算内で最適な選択をすることは十分に可能です。

何より大切なのは、導入後にどう活用していくか。MDMによる効率的な管理体制を整え、Appleの充実したサポートプログラムを活用しながら、日々の授業でiPadの可能性を最大限に引き出していく。そんな積み重ねが、子どもたちの「学ぶって楽しい!」という声につながっていくはずです。

デジタルネイティブ世代の子どもたちにとって、iPadは特別なものではなく、鉛筆やノートと同じような学習ツールの一つ。その可能性を信じて、一歩ずつ前に進んでいきましょう。