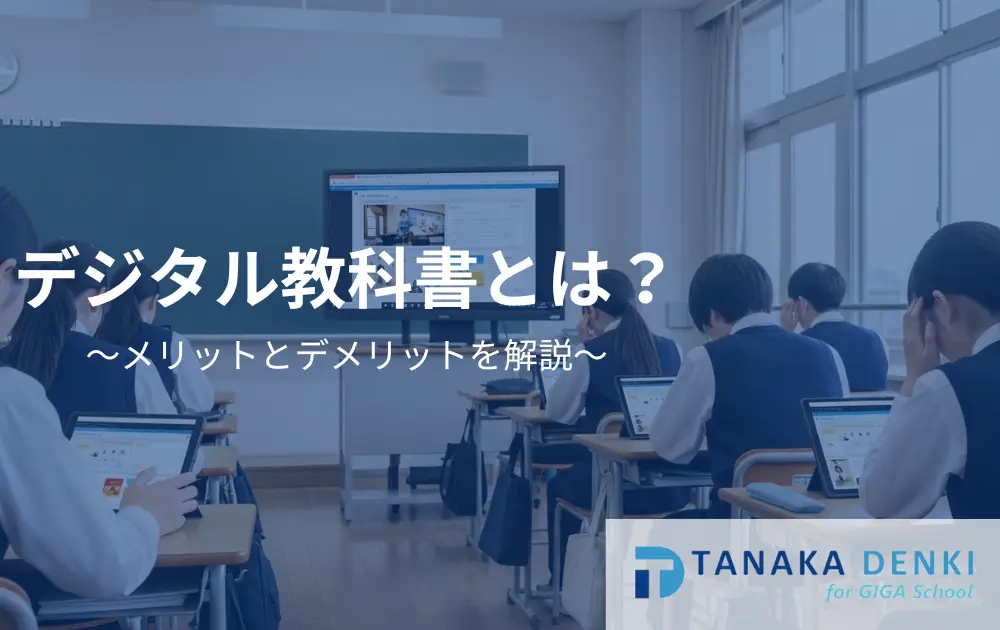

現代の教育現場では、かつてない規模でデジタル化が進んでいます。

特に、GIGAスクール構想により児童生徒一人一台端末の整備が進む中、学校教育の質の向上を目指してデジタル教科書の活用が重要視されています。

新型コロナウイルス感染症の拡大も、社会全体のデジタル化を加速させる要因となりました。

オンライン授業の普及により、教育現場でのICT活用の重要性が改めて認識され、デジタル教科書への注目も高まっています。

このような背景の中、デジタル教科書の普及率はどの程度なのでしょうか。

また、その導入によってどのような変化が期待され、どのような課題が存在するのでしょうか。本記事では、これらの疑問に答えるため、最新のデータと共に詳しく解説していきます。

デジタル教科書とは?

デジタル教科書の基本的な定義

デジタル教科書は、文部科学省によって「紙の教科書の内容の全部をそのまま記録した電磁的記録である教材」と定義されています。

これは、従来の紙の教科書と同一の内容をデジタル化したものであり、タブレット端末やパソコンなどの電子機器を使って閲覧・学習に活用できる教材です。

この制度化は平成30年の学校教育法等の一部改正により実現し、令和元年度からは一定の基準のもとで、教育課程の一部において紙の教科書に代わって使用できるようになりました。

指導者用と学習者用の2つの種類

デジタル教科書は、主に「指導者用」と「学習者用」の2種類に分類されます。

指導者用デジタル教科書は、教員が授業計画や教材管理のために使用するものです。

電子黒板やプロジェクターで拡大表示して生徒に提示することが主な活用方法となっており、教育現場の業務効率化や個別指導の強化をサポートするツールとして期待されています。

一方、学習者用デジタル教科書は、児童生徒が自己学習や授業での活用を目的として使用するものです。

一人一台のタブレット端末での利用が前提とされており、GIGAスクール構想の推進と密接に関連しています。

デジタル教科書導入の背景と目的

Society 5.0時代への対応

デジタル教科書導入の背景には、Society 5.0時代の到来とデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展があります。AI、ビッグデータ、IoT、ロボティクスといった先端技術が社会に浸透し、社会のあり方が劇的に変化する中で、ICTを使いこなす情報活用能力が必須となっています。

このような社会の変化に対応するため、教育現場においてもデジタル技術の活用が求められており、デジタル教科書はその中核的な役割を担うと期待されています。

GIGAスクール構想との関連性

児童生徒一人一台端末環境の整備を目指すGIGAスクール構想の一環として、デジタル教科書の効果的な活用は、子どもたちの学びを充実させる上で不可欠な要素となっています。

一人一台端末の整備が進む中、その端末を最大限活用するためのコンテンツとして、デジタル教科書の重要性が高まっています。

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現

ICTの活用は、児童生徒一人ひとりの特性や学習進度に応じた「指導の個別化」や、興味・関心に応じた学習課題に取り組む「学習の個性化」を促す「個別最適な学び」の実現に貢献します。

また、ICTを活用した「協働的な学び」も可能になり、これらの双方を充実させることで「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指しています。

特別な配慮が必要な児童生徒への対応

デジタル教科書導入の重要な意義の一つとして、障害のある児童生徒や外国人児童生徒の学習上の困難を低減することが挙げられます。

音声読み上げ機能や文字サイズの調整、背景色の変更など、デジタル教科書の機能を活用することで、これらの児童生徒の学習環境を大幅に改善できる可能性があります。

デジタル教科書の普及状況と現状の課題

発行状況と普及率の推移

デジタル教科書の発行状況は急速に向上しています。令和元年度には小学校用教科書の約20%でデジタル教科書が発行されていましたが、令和3年度には小学校用が約95%、中学校用が約95%に達する見込みとなっています。

しかし、発行率の向上に対して、普及率(実際に使用されている割合)は、発行率ほど高くないのが現状です。こ

の発行率と普及率の乖離は、デジタル教科書の活用における課題の一つとなっています。

特に学習者用デジタル教科書の整備率については、文部科学省の普及促進事業により希望する小中学校に提供された結果、令和5年3月時点で前年度の36.1%から87.4%へと急増しました。義務教育学校においては100%の整備率に達しています。

実際の活用頻度と教員の利用実態

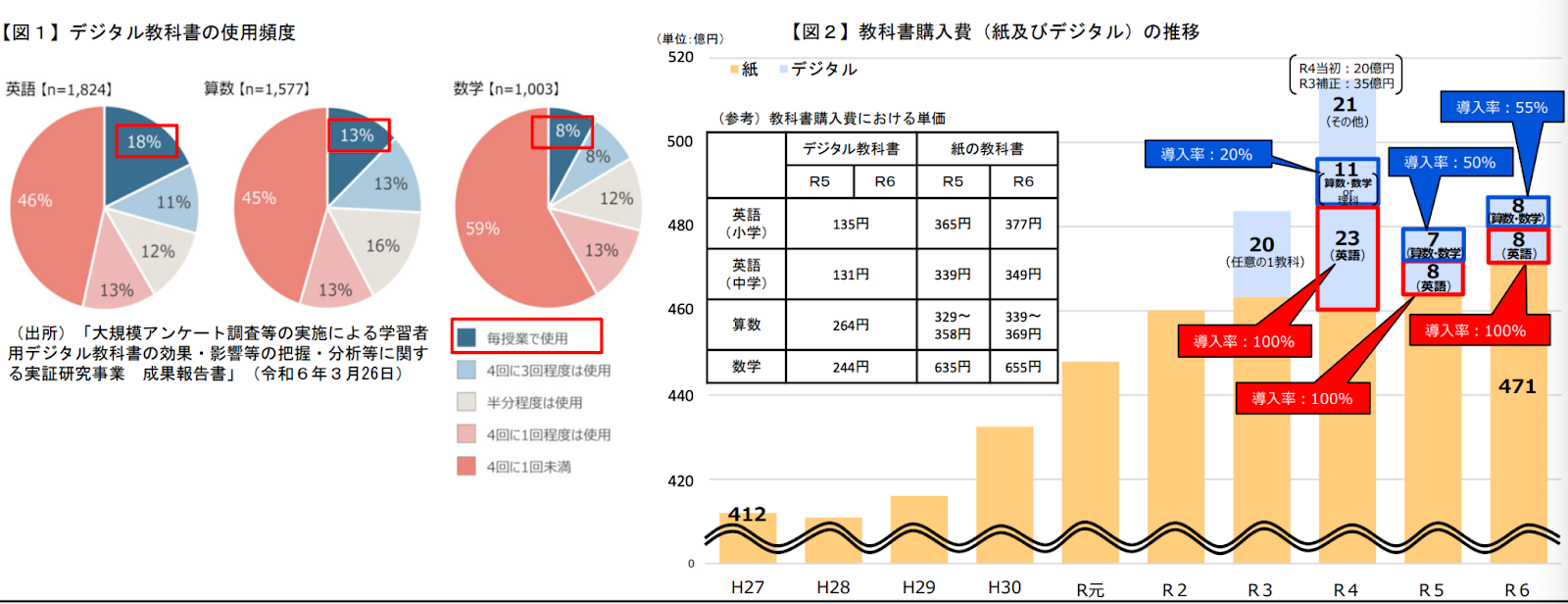

文部科学省の実証事業(令和6年3月の成果報告書)によると、「毎授業で使用」と回答した教員の割合は決して高くありません。英語で18%、算数で13%、数学で8%にとどまっており、日常的な活用には至っていないのが実情です。

参考:https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0606/11.pdf

紙とデジタル教科書の活用状況を見ると、「デジタル教科書のみ」の回答は数%であり、「紙のみ」および「デジタル・紙を併用しているが、紙が多い」を合わせると6~7割を占めています。これは、多くの教員がまだ紙の教科書に依存している現状を示しています。

デジタル教科書を毎回授業で使用しない理由として最も多く挙げられるのは「デジタル教科書の機能を使わない場合は、紙の方が使いやすいため」であり、次いで「紙もデジタルも内容は同じであるため」という回答が一定数存在します。

これは、使い慣れた紙の教科書が引き続き使用され、デジタル教科書の活用が思うように進んでいないことを示唆しています。

地域間格差の存在

学習者用デジタル教科書の普及率には顕著な地域間格差が存在します。

最も普及率が高い和歌山県と最も低い愛知県では約2.5倍の差があり、地域による格差が大きな課題となっています。

この格差は、各自治体の予算状況や教育方針、ICT環境整備の進捗状況などが影響していると考えられます。

デジタル教科書がもたらすメリット

学習者側のメリット

- 試行錯誤のしやすさ

- 情報へアクセスしやすい

- アクセシビリティの向上

- 運搬しやすい

- 多様なコンテンツとの連携

- 自己学習効果の向上

デジタル教科書は学習者にとって多くのメリットをもたらします。

試行錯誤の容易さは大きな利点の一つです。画面に直接書き込みができ、消去ややり直しが簡単にできるため、思考を深める活動がしやすくなります。従来の紙の教科書では消しゴムで消すことに時間がかかったり、何度も消すことで紙が破れたりするリスクがありましたが、デジタル教科書ではそうした心配がありません。

情報へのアクセス向上も重要なメリットです。ピンチアウト操作による拡大表示や、図版・写真のポップアップ拡大により、細かい箇所まで見やすくなります。地図の詳細な部分や、理科の実験写真の微細な変化なども、簡単に拡大して確認できるため、学習の質が向上します。

アクセシビリティの向上は、特に配慮が必要な児童生徒にとって画期的な改善をもたらします。機械音声読み上げ機能、読み上げ速度調整、ハイライト表示、背景色・文字色の変更・反転、文字サイズ・フォント・行間変更、ルビ振りなどの機能により、読み書きが困難な児童生徒や視覚障害のある児童生徒の学習が大幅に容易になります。

持ち運びの負担軽減も見逃せないメリットです。端末一台で複数の教科書を持ち運べるため、通学時の教科書の重さによる身体的負担が軽減されます。特に中学生や高校生では教科書の数が多いため、この効果は顕著に現れます。

多様なコンテンツとの連携により、動画や音声等のデジタル教材との連携が可能になり、学びの幅を広げたり、内容を深めたりすることが容易になります。例えば、社会科の歴史学習では関連する動画を視聴したり、理科では実験の動画を繰り返し確認したりできます。

自己調整学習の促進も重要な効果です。書き込みや保存を繰り返し行えるため、自分自身で新しい気づきを得やすくなります。また、自分のペースで学習を進める自由進度学習にも有用です。

指導者側のメリット

- 教材作成の効率化

- 授業の円滑化

- 学習の強化

- 時間的余裕が増える

教員にとってもデジタル教科書は多くのメリットをもたらします。

教材作成の効率化は大きな利点です。デジタル教科書とデジタル教材を連携させることで、教師の教材作成業務が効率化される可能性があります。

従来は手作業で行っていた教材の準備や配布も、デジタル化により大幅に時間短縮できます。

授業進行の円滑化も重要なメリットです。児童生徒の書き込んだ内容を大型提示装置に共有したり、授業支援システムと連携してクラス全体で議論したりすることで、視覚的に分かりやすい授業進行が可能になります。

学習状況の把握・個別指導の強化では、学習履歴データの取得により、教師は個々の習熟度に応じたフィードバックを提供しやすくなります。

どの部分でつまずいているのか、どの程度理解が進んでいるのかを客観的に把握できるため、より効果的な指導が可能になります。

時間的余裕の創出も教員にとって大きなメリットです。授業中のプリント配布などの作業負担軽減や、学習課題資料の作成・提示の効率化により、授業準備時間が短縮され、教師に時間的な余裕が生まれると回答した教員も多く見られます。

デジタル教科書導入におけるデメリットと課題

健康面への影響と対策

デジタル教科書の導入に伴う最も重要な懸念の一つが健康面への影響です。

長時間の画面使用による目の疲れや視力低下のリスクが指摘されており、これらの問題への対策が急務となっています。

文部科学省では、デジタル教科書を使用する際の健康に関する留意事項について、専門家の意見を踏まえた対応策を検討しています。

画面を見る時間の制限、画面との適切な距離の確保、定期的な休憩の取得などの指針の周知・徹底が必要とされています。

コストと費用負担

現在のデジタル教科書は有料であり、ライセンス購入に相当な費用がかかります。生徒だけでなく教師や学校もライセンスが必要となるため、導入コストが大きな課題となっています。

特に問題となるのは、児童生徒数の減少傾向にもかかわらず、紙とデジタルを合わせた教科書購入費が増加傾向にあることです。

限られた教育予算の中で、どのように費用対効果を高めるかが重要な検討事項となっています。

環境整備の課題

技術面での課題も多く存在します。クラウド配信の場合、同時に多くの児童生徒が利用する際のネットワーク回線の負荷耐性が問題となることがあります。

高速大容量の通信ネットワークの整備や、オフラインでの使用を可能にする仕組みの検討も必要です。

また、端末の破損や故障した場合の対応体制の整備、セキュリティ面での対策も重要な課題となっています。

個人情報の保護や、不適切なサイトへのアクセス防止など、総合的なセキュリティ対策も必要です。

教員のICT活用指導力向上

デジタル教科書のメリットを最大限に引き出すためには、教師のICT活用指導力の向上が不可欠です。

しかし、現状では教員のICT活用能力には大きな個人差があり、十分に活用できていないケースも少なくありません。

大学の教職課程や教育委員会、学校内での研修を通じて、継続的な指導力向上や底上げを図る必要があります。

教員のICT活用指導力は向上傾向にありますが、研修受講率は都道府県によって差があり、全国的な底上げが課題となっています。

教科書検定制度の将来的な検討

現時点ではデジタル教科書の内容は検定済みの紙の教科書と同一とされています。

しかし、将来的には動画や音声などデジタルの特性を活かしたコンテンツを取り入れることも考えられ、新たな教科書検定のあり方の検討が求められています。

標準的な機能や規格の統一、アクセシビリティの水準確保なども重要な検討課題となっています。

デジタル教科書の質を保ちながら、その特性を活かした教材開発を進めるための制度整備が必要です。

デジタル教材(QRコード)の活用状況と課題

近年、教科書においてQRコードが大幅に増加しており、その先のデジタルコンテンツ作成コストを教科書単価に反映する要望があります。

しかし、これらのコンテンツは「教材」であり「教科書」ではないため、検定の対象外となっています。

QRコードの活用状況を見ると、英語、算数・数学いずれも「ほぼ使っている」の割合が1割にとどまっています。

活用しない理由として最も多いのは「授業中に全てのコンテンツを扱うのは時間的に無理があるから」であり、自治体から採択されるために過剰に充実させた結果、実際の授業では活用しきれないという問題が生じています。

今後のデジタル教科書導入計画

2024年度の先行導入科目

文部科学省は、2024年度から小学校5年生から中学3年生の「英語」でデジタル教科書を先行導入しています。

英語が選ばれた理由として、音声機能を活用した発音練習やリスニング学習など、デジタル教科書の特性を活かしやすい教科であることが挙げられます。

この先行導入の成果を検証した上で、現場のニーズが高い「算数・数学」での段階的な導入も検討されています。

数学では図形の動的な表示や、計算過程の視覚化など、デジタル教科書の機能を効果的に活用できる場面が多いと期待されているようです。

紙とデジタル教科書の併用・関係性

現時点では、当面の間デジタル教科書は紙の教科書と併用する形で導入される予定です。これは、デジタル教科書への慣れや児童生徒の多様な学習スタイルに対応するためです。

将来的には、紙とデジタル教科書の役割分担について、様々な組み合わせが検討されています。全ての教科等でデジタル教科書を主たる教材として使用する完全なデジタル化から、発達段階や教科の特性を考慮した部分的な導入まで、多様な選択肢が検討されています。

設置者が学校の実態やそれぞれの特性を考慮して、使用する教科書を紙かデジタルか選択できるようにする方針も検討されており、地域や学校の実情に応じた柔軟な対応が可能になると期待されています。

市場規模の予測

デジタル教科書市場は急速な成長が予測されています。

2030年度にはデジタル教科書の国内市場が500億円(2021年度比の5.9倍)に達すると予測されており、教育DX/ICT関連の国内市場全体も大きく拡大すると見込まれています。

この市場拡大は、デジタル教科書の普及促進だけでなく、関連する教育テクノロジーの発展も促進すると期待されています。

全国学力テストのCBT化との連携

文部科学省は2024年度を目途に、全国学力テストのCBT化(Computer Based Testing)を目指しています。

これにより、児童生徒のつまずきやすい問題の詳細な分析や、教員の採点業務効率化が期待されています。

デジタル教科書の普及とCBT化の進展は相互に関連し合っており、児童生徒のデジタル機器操作への慣れや、教員のICT活用指導力向上に相乗効果をもたらすと期待されています。

GIGAスクール環境での実現に向けた端末選定をサポート

GIGAスクール構想が進む中、多くの学校が直面する課題が端末の選定です。

Chromebook、iPad、Windowsタブレット──それぞれに異なる特性があり、学校の学習指導方針、教職員のICT対応力、予算配分などの要件により、最適な端末は変わります。

児童生徒の学習活動を最大限に支援する「教育的効果」、運用・管理の現実性を担保する「導入後の実務性」、学校経営を考慮した「コスト効率性」──これら複数の視点から、総合的に検討することが重要です。

田中電気は、各学校の教育理念、授業スタイル、運用体制を丁寧にヒアリングした上で、最も適切な端末選定から段階的な導入、運用サポートまで、学校のICT環境構築をワンストップで支援いたします。

端末選定でお悩みでしたら、ぜひご相談ください。

▶︎お問い合わせ・資料請求

GIGAスクール環境における端末選定についてのご相談は、田中電気までお気軽にお問い合わせください。各種端末の比較資料もご用意しております。

まとめ

デジタル教科書は、GIGAスクール構想の推進とともに普及が進み、特に学習者用デジタル教科書の整備率は大幅に向上しています。児童生徒の「個別最適な学び」と「協働的な学び」を充実させ、特別な配慮が必要な子どもたちの学習困難を軽減するなど、教育の質を高める多くのメリットがあります。

しかし、整備率の向上に対して実際の活用頻度はまだ低い傾向にあり、健康面への配慮、導入コスト、ICT環境整備、教員の指導力向上、検定制度のあり方など、解決すべき課題も山積しています。

2024年度からの英語における先行導入を皮切りに、デジタル教科書の本格的な導入と普及は今後も段階的に進められていくと予想されます。これらの課題を着実に解決し、紙とデジタルそれぞれの良さを生かした最適な教育環境を構築していくことが、今後の「令和の日本型学校教育」の実現に向けて重要となるでしょう。

教育現場の実態を踏まえながら、児童生徒の学習効果を最大化し、教員の負担軽減にもつながるようなデジタル教科書の活用方法を模索していくことが、今後の教育改革の鍵となります。