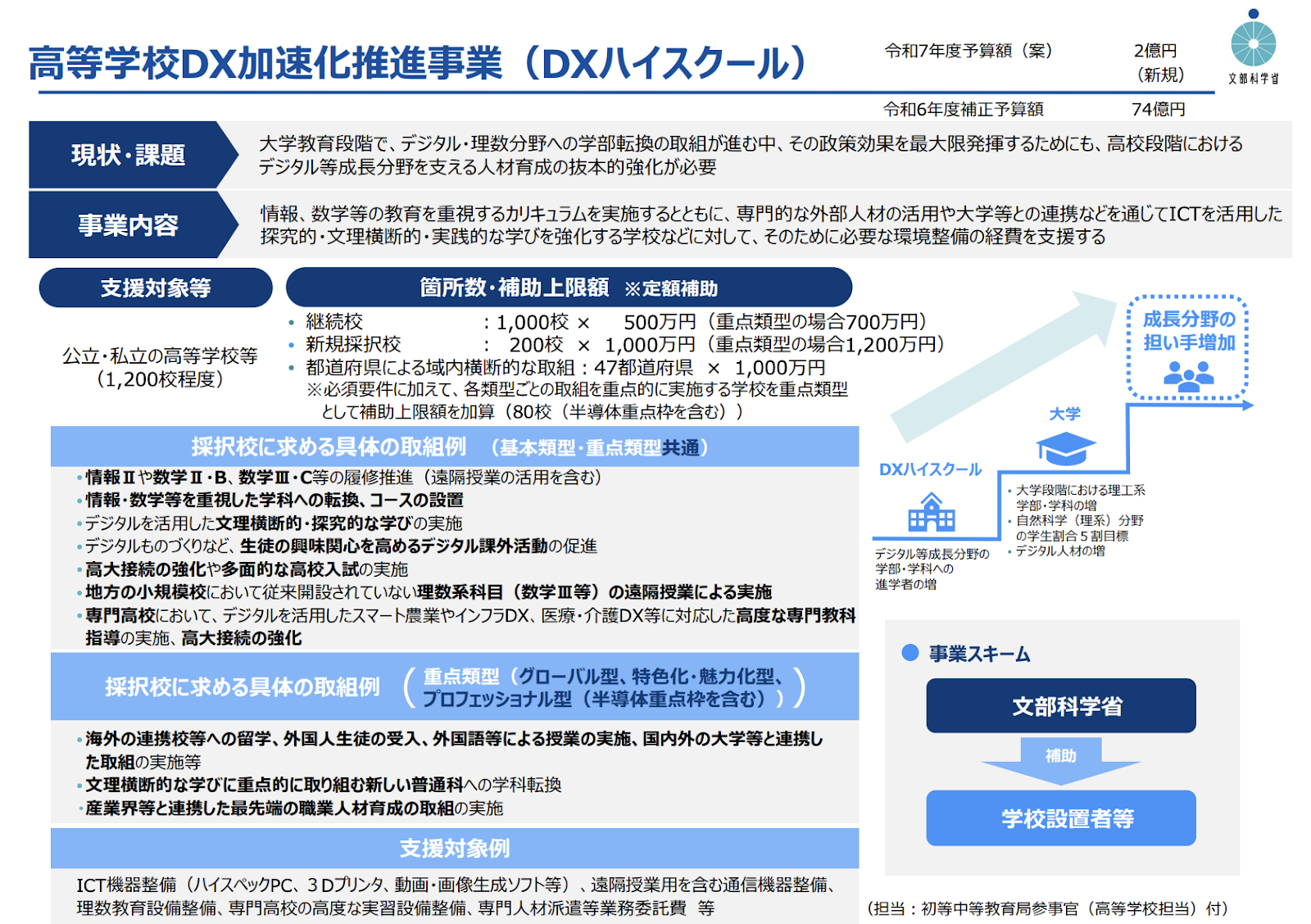

DXハイスクールとは、文部科学省が令和6年度から開始した「高等学校DX加速化推進事業」の通称で、情報・数学教育やICTを活用した探究学習を強化する高校に対して、国が設備整備費などを支援する制度です。

急速に進行するデジタル社会に対応するため、高校教育の現場でもICT活用やカリキュラム改革が求められるようになりました。

文部科学省が推進する「DXハイスクール認定制度」は、こうした時代の要請に応える一大プロジェクトです。

認定を受けることで、1校あたり最大1,000万円の補助金を活用しながら、デジタルトランスフォーメーション(DX)を一気に進めることが可能となります。

本記事では、令和6年度からスタートしたDXハイスクール認定制度の概要や活用事例、そして申請書作成のポイントなどを分かりやすく解説いたします。

令和7年度のDXハイスクール(高等学校DX加速化推進事業)とは?

令和6年度から始まったDXハイスクール認定制度

2024年(令和6年)よりスタートした「DXハイスクール認定制度」は、高等学校のデジタルトランスフォーメーション(DX)を強力に推進するための文部科学省の取り組みです。

急速に進展するデジタル社会に対応し、未来の人材を育成するために、学校現場でのICT利活用やカリキュラム改革が求められています。

この認定制度は、その実現を加速させるための補助金制度を伴っており、全国の高校で積極的に取り入れられ始めています。

DXハイスクール対象校

- 高等学校

- 中等教育学校(後期課程)

- 特別支援学校(高等部)

- 公立・私立問わず対象

DXハイスクールに採択されるための主な条件

- デジタル教育の強化に向けた教育内容・計画があること

- 環境整備計画があること

- 外部連携や産学官連携の取り組みがあること

- 審査に基づく得点化がある

デジタル教育の強化に向けた教育内容・計画があること

学校として次のような計画・取組を 具体的に示していること が重要です。

- 情報・数学等の教科を重視したカリキュラムの推進(例:情報Ⅱ、数学Ⅱ・B・III・C 等の履修促進)

- ICT(タブレット、PC、ネットワーク等)を活用した文理横断的・探究的な学びの実施

- データサイエンス、AI 活用、デジタルものづくり等の学習機会提供

- 探究活動・プロジェクト型学習の実施計画

環境整備計画

単に授業計画があるだけでなく、必要なICT環境整備や教員研修・教材準備等の実行計画が明確であること が求められます。

- ICT機器・設備の導入計画

- 教員のICT活用指導力向上計画

- 学校全体のデジタル化戦略

外部連携や産学官連携の取り組み

大学、企業、自治体等との 連携推進計画を示すこと も有利になります。

- 大学や高専との教育連携(出張授業、共同プロジェクト等)

- IT企業等との産学連携

- 地域連携プロジェクトや実習・インターンシップ計画

審査に基づく得点化がある

申請した学校は 審査基準に沿って得点化され、上位の学校から採択される仕組み になっています。

- 取組の内容(教育計画・環境整備等)

- 実行可能性の高さ

- 先進性・影響力

などが評価され、都道府県ごとの枠や全国枠の中で選ばれます。

DXハイスクールの予算いついて

1校あたり1,000万円の補助金

このDXハイスクール認定制度では、認定を受けた学校に対して新規採択校は1校あたり最大1,000万円の補助金が交付される仕組みになっています。

重点的な取り組みを行う場合は、追加で200万円が支給され、最大1,200万円となります。年間200校程度が対象となる見込みです。

継続校(令和6年度に採択された学校)は1校あたり最大500万円です。こちらも重点的な取り組みを行う場合は、追加で200万円が支給され、最大700万円となります。

| 区分 | 補助金額 (最大) | 追加支給 (重点的取り組み) | 合計 (最大) |

| 新規採択校 | 1,000万円 | 200万円 | 1,200万円 |

| 継続校 | 500万円 | 200万円 | 700万円 |

具体的には、ICT機器やソフトウェアの導入、AI技術を活用した学習プログラムの開発・導入など、DXを加速させるさまざまな取り組みが補助の対象となります。

- ICT機器整備(ハイスペックPC、3Dプリンタ、動画・画像生成ソフト等)

- 遠隔授業用を含む通信機器整備

- 理数教育設備整備

- 専門高校の高度な実習設備整備

- 設備備品費及び関連経費(設備と一体として機能し、又は設備を利用するために導入時において不可欠な経費)

- 委託費、雑役務費、消耗品費

- 人件費(学校教育法第60条に規定する教職員に関するものを除く)

- 諸謝金、旅費、借損料、印刷製本費、会議費、通信運搬費、保険料

- 専門人材派遣等業務委託費

初年度である令和6年度に続き、R7年度(2025年)以降も予算が確保され、5か年計画で取り組みを拡充していく方針が示されています。

参考:高等学校等デジタル人材育成支援事業費補助金(高等学校DX加速化推進事業)交付要綱

DXハイスクールの狙いと効果

DX化推進の狙いと期待される効果

本制度が複数年にわたって展開される背景には、高校教育の現場でICT活用や情報教育を一時的な施策に終わらせず、長期的・持続的に改革していく必要性があります。

5か年計画を通じて、AIやデータ活用といった先端技術を学校現場に浸透させ、生徒一人ひとりの学習状況に応じた指導や主体的・対話的な学びの実現を目指します。

補助対象となる取り組みの具体例

- PC・タブレット端末の整備

- AIソフトウェアによる学習支援ツールの導入

- オンライン授業や遠隔共同学習の環境整備

- 先生方のICT研修やデジタル教材の開発

このように、多方面からの支援が可能となるため、学校全体のDXを一挙に推進する大きなチャンスと言えるでしょう。

DXハイスクールの活用事例

長崎北高校におけるAI技術を活用した教育活動

引用元:https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=1049862079965364326

- ChatGPTを英作文添削に活用

- AI利用ルール策定を含む倫理教育を並行実施

- 教員の業務負担を40%削減

長崎北高校では、AI技術を積極的に活用した教育活動が行われています 。特に、対話型AI「ChatGPT」を導入した英語教育に力を入れており、生徒の学習意欲向上や学力向上に貢献しています。

上村洸貴教諭は、ChatGPTに触れた際に、教育における革命的なツールになる可能性を感じ、授業への導入を決めました 。

現在、長崎北高校では、ChatGPTを以下のように活用しています。

- 英作文の添削

- リーディングのサポート

- スピーキング練習

生徒が作成した英作文をChatGPTに入力することで、文法や語彙の誤りを指摘してもらい、より質の高い英作文を作成することができます 。生徒はAIからのフィードバックを通して、自身の誤りに気付き、学習効率を向上させることができます。

また英語の長文読解において、内容理解を深めることができます。わからない箇所をAIに質問することで、生徒一人ひとりの理解度に合わせて学習を進めることができます。

生徒主導でガイドラインを作成することは、単にAIの利用ルールを定めるだけでなく、生徒のデジタルリテラシー向上にもつながります。AI技術が社会に浸透していく中で、AIを批判的に捉え、倫理的な観点からAIとの付き合い方を考えることは、これからの社会を生きる上で不可欠な能力と言えるでしょう。

AI技術の導入により、教師の役割も変化しています。長崎北高校の上村洸貴教諭は、AIはあくまでもツールであり、教師は生徒がAIを正しく活用できるよう指導する必要があると述べています 。

DXハイスクール認定を受けるための申請書作成のポイント

申請書で明確化すべき「やりたいこと」と加点要素

DXハイスクール認定を取得するためには、まず申請書をしっかりと作り上げることが不可欠です。

学校が独自に取り組みたいDX施策の内容や、期待される成果を具体的に記述することが求められます。

また、申請審査では「効果的なICT活用」「教育カリキュラムへの組み込みの明確さ」「校内体制の整備状況」などが加点要素になり得るため、それらを意識して記載することで認定される可能性が高まります。

「何をやりたいかわからない」場合でも早めの相談を

DX化やAI教材の導入に興味はあるものの、具体的にどこから着手すればよいか分からないという学校も多いのではないでしょうか。

実際、情報収集や計画策定に時間を要している間に申請期限が迫り、取りこぼしてしまうケースもあります。

そうした状況を避けるためにも、まずは専門家やサポート企業に相談し、おおまかな構想から整理していくことが大切です。

田中電気によるDXハイスクール一貫サポート

DXハイスクール申請書作成から機器導入、保守・更新作業まで対応

田中電気は、全国の学校向けにPCやタブレット端末、ソフトウェア等を幅広く提供している文教事業のリーディングカンパニーです。

DXハイスクールの申請書作成支援はもちろん、認定後の機器選定、導入設計、さらには定期的なメンテナンスや更新作業に至るまで、一貫してご提案を行います。

先生方のご負担を極力軽減しながら、学校ごとに最適な形でDX化を実現できるようサポートいたします。

専門知識と豊富な実績を活かしたきめ細やかなアドバイス

「申請書で加点ポイントをつかみたい」「DXハイスクール制度には興味があるが具体的な計画が固まっていない」など、多様なご要望や疑問に対応できるよう、田中電気では専門のICT導入に長けたスタッフが全力でお力添えいたします。

学校が目指す将来像や教育方針に沿ったオーダーメイドのプランを策定し、申請書段階で必要な情報を丁寧に整理してご提案いたします。

各学校様の状況やご希望にあわせた最適なDXハイスクール計画の構築から、補助金申請書の作成支援、そして認定後の機器導入・運用に関するトータルサポートまで、ワンストップでご提供いたします。

「DXハイスクールに興味はあるものの、何から始めたらよいかわからない」「先生方の負担を減らしてスムーズに申請から導入まで進めたい」という方は、ぜひお気軽に田中電気にご相談ください。

教育現場のDX化を成功に導くために、当社の豊富な知見と経験を惜しみなくお役立ていたします。

お問い合わせを心よりお待ちしております。